Warum Trump nur vom Handelsbilanzdefizit spricht

Trump erhebt happige Zölle auf Warenimporte und blendet Dienstleistungen aus. Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon nicht in die Flucht schlagen lassen. Mutige packen die Chance und nutzen die tieferen Kurse für Käufe.

Wahlversprechen sind einzuhalten. Mit dem Slogan «Make America Great Again» hat US-Präsident Donald Trump versprochen, mehr Jobs in den USA zu schaffen. Es sollen wieder mehr Güter in den USA hergestellt und die Abhängigkeit vom Ausland verringert werden. Damit spricht Trump seine wichtigste Wählergruppe an: sogenannte Blue Collars. Es sind die Arbeiter in der Industrie, für welche Hillary Clinton nur Bedauern übrig hatte und sie als «Deplorables» bezeichnete. Nach dem Motto «America First» sollen Einfuhrzölle die einheimische Produktion wettbewerbsfähiger machen.

Betroffen sind auch Industriegüter aus der Schweiz, die mit 31 Prozent Zoll belegt werden sollen. Zwar sind «nur» 35 Prozent der Schweizer Exporte in die USA davon betroffen, weil wichtige Exportgüter wie pharmazeutische Produkte und raffiniertes Gold von den Zöllen vorerst verschont bleiben. Von «reziproken Zöllen» kann jedoch keine Rede sein. Per 1. Januar 2024 hat die Eidgenossenschaft sämtliche Industriezölle abgeschafft. Das bedeutet, dass 99 Prozent aller Waren aus den USA zollfrei in die Schweiz importiert werden können. Pro Kopf importiert die Schweiz zehn mal mehr aus den USA, als umgekehrt. Zudem schafft die Schweiz in den USA viele Arbeitsplätze. Gemessen an den jährlichen Direktinvestitionen von fast 300 Milliarden Franken ist die Schweiz die sechstgrösste Investorin.

Allerdings interveniert die SNB bei einer «zu starken» Aufwertung des Schweizer Frankens am Devisenmarkt, um die Schweizer Industrie zu schützen – aus Sicht von Trump auch eine Art Zoll, worin er nicht ganz Unrecht haben dürfte.

Mit Zöllen möchte die US-Regierung das Handelsbilanzdefizit reduzieren. Ein Handelsbilanzdefizit bedeutet, dass ein Land wertmässig mehr Waren importiert als exportiert. Das jährliche US-Handelsbilanzdefizit hat sich in den vergangenen 25 Jahren gut verdreifacht: von gut 300 Milliarden auf über 918 Milliarden USD.

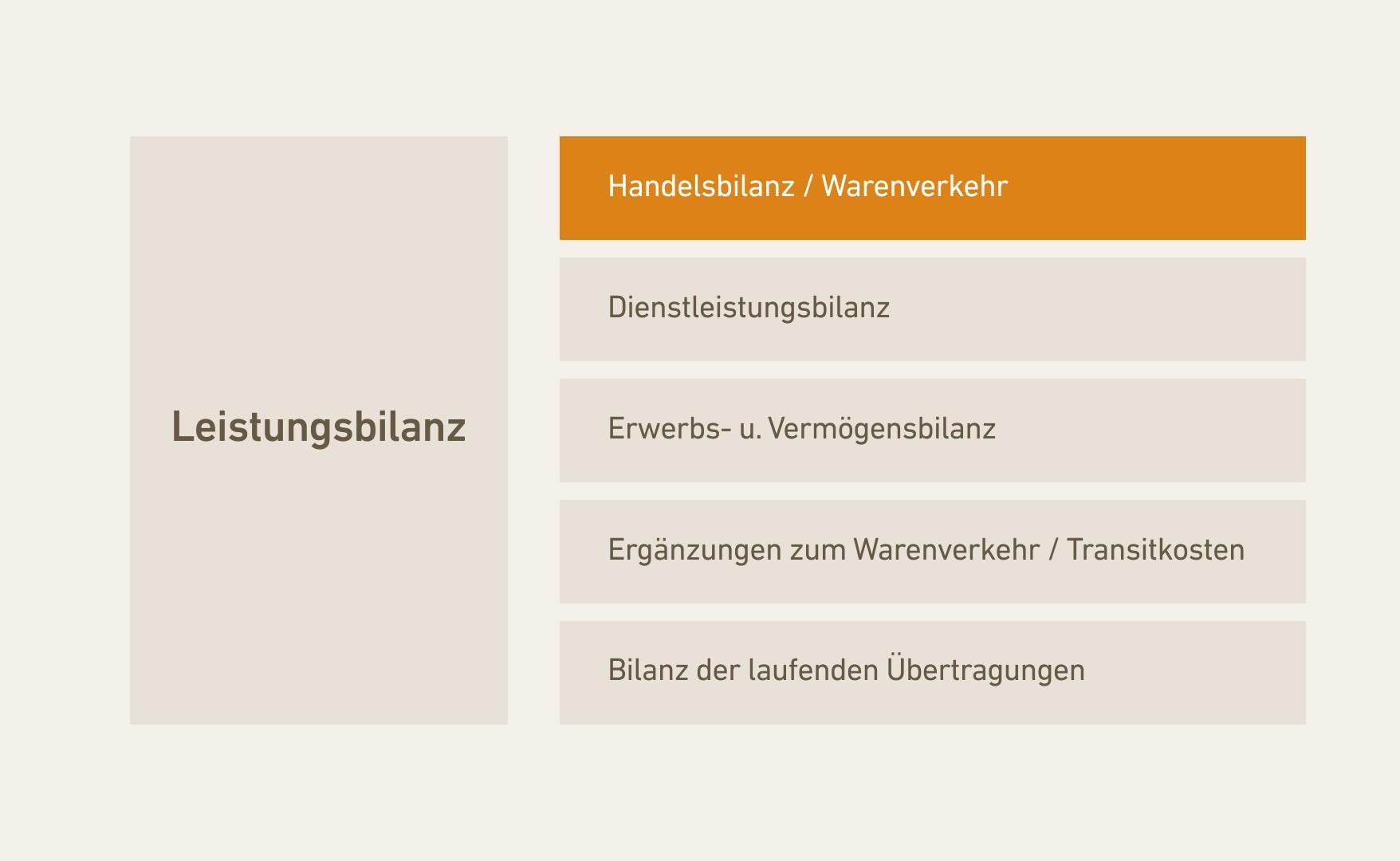

Je höher das offizielle Handelsbilanzdefizit ist, desto mehr verfängt das Narrativ der unfairen Behandlung durch das Ausland. Trumps protektionistische Politik und hohe Zölle scheinen demokratisch legitimiert. Doch die Handelsbilanz ist nur ein Teil der Leistungsbilanz. Sie misst nicht nur den Güterverkehr, sondern auch Dienstleistungen – und was Dienstleistungen betrifft, exportieren die USA mehr als sie importieren, die USA haben hier also einen Überschuss, den Trump unerwähnt lässt.

Insgesamt war das amerikanische Leistungsbilanzdefizit mit gut 1’133 Milliarden USD im Jahr 2024 jedoch noch negativer als das Handelsbilanzdefizit alleine. Grund dafür: In die Leistungsbilanz fliessen neben dem Saldo aus dem Waren- und Dienstleistungshandel auch grenzüberschreitende Erwerbseinkünfte, Vermögenserträge und sogenannte Übertragungen, also unentgeltliche Geldflüsse. Zu letzteren zählen etwa Überweisungen von Gastarbeitern in ihre Heimatländer oder Spenden ins Ausland. Hier haben 2024 unter anderem staatliche Transfers im Bereich der internationalen Zusammenarbeit das amerikanische Leistungsbilanzdefizit vergrössert.

Aber in einem Punkt hat Trump recht: Vereinfacht gesagt leben die Amerikaner über ihre Verhältnisse. Ihre Wirtschaftskraft ist zwar absolut und pro Kopf den meisten anderen Staaten überlegen. Doch noch stärker gilt das für ihren Konsum. Das spiegelt sich in einem Leistungsbilanzdefizit wider. Und geht einher mit ständig steigenden Schulden. Per Ende 2024 lagen ihre Staatsschulden bei 124 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftskraft. Steigen die Zinsen, haben die USA ein ernsthaftes Problem. Das möchte die aktuelle US-Administration ändern, was Finanzminister Scott Bessent in einem Interview mit Tucker Carlson bestätigte.

Nun ist aber selbst die Leistungsbilanz mit Vorsicht zu geniessen. Denn sie klammert einen bedeutenden Teil der Dienstleistungen der mächtigen US-Technologieriesen aus: In Europa konsumieren wir alle amerikanische Dienstleistungen in Form von Streamingdiensten und cloudbasierten Apps. Auch hiesige Firmen nutzen die Cloud-Dienstleistungen von Microsoft, Google, oder Amazon.

Sie landen nicht in der US-Leistungsbilanz. Wie ist das möglich? Bestes Beispiel: Alphabet (Google) alleine weist für Ihre Tochtergesellschaft in Irland über 100 Milliarden Euro Umsatz aus. Auch Meta und Apple sind dort mit Tochterfirmen domiziliert, während Amazon Milliardeneinkünfte in Luxemburg, einem anderen steuergünstigen EU-Land verbucht. So aufgestaute Gewinne fliessen erst in die US-Leistungsbilanz, wenn die US-Tochterunternehmen entsprechende Dividenden an ihr Mutterhaus in den USA überweisen. Die negative Leistungsbilanz ist eindrücklich und nährt das politische Narrativ, dass die USA selbstbewusster auftreten und Handelspartner in die Schranken weisen müssen.

Anleger sollten sich nicht verunsichern lassen. Politische Börsen haben kurze Beine. Tatsächlich erholen sich die Märkte nach solchen Schocks langfristig. Und wer geografisch breit diversifiziert anlegt und seiner Strategie treu bleibt, profitiert vom Weltwirtschaftswachstum – Zölle hin oder her.

Über den Autor

Gründer und CEO True Wealth. Nach seinem ETH-Abschluss als Physiker war Felix erst mehrere Jahre in der Schweizer Industrie und darauf vier Jahre bei einer grossen Rückversicherung im Portfoliomanagement und in der Risikomodellierung tätig.

Bereit zu investieren?

Konto eröffnenSie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Eröffnen Sie jetzt ein Testkonto und wandeln Sie es später in ein echtes Konto um.

Testkonto eröffnen